[현장스케치] 미디어 리터러시, 시민의 언어를 찾아가는 여정

작성자: 윤작가

/

날짜: 2025-11-05

/

조회수: 587

윤작가

윤작가

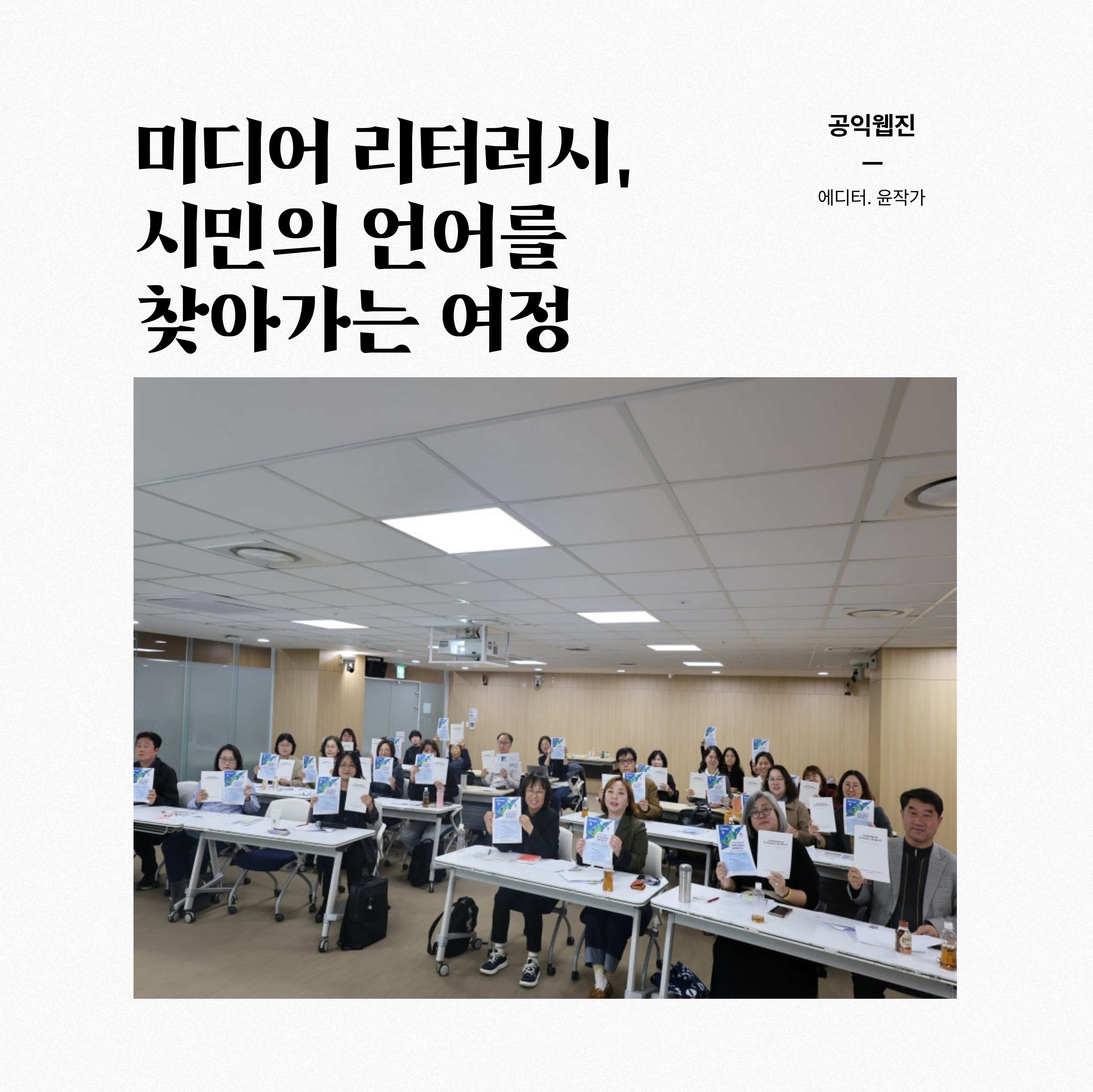

미디어 리터러시, 시민의 언어를 찾아가는 여정

2025년 10월 27일, 경기도의회 중회의실

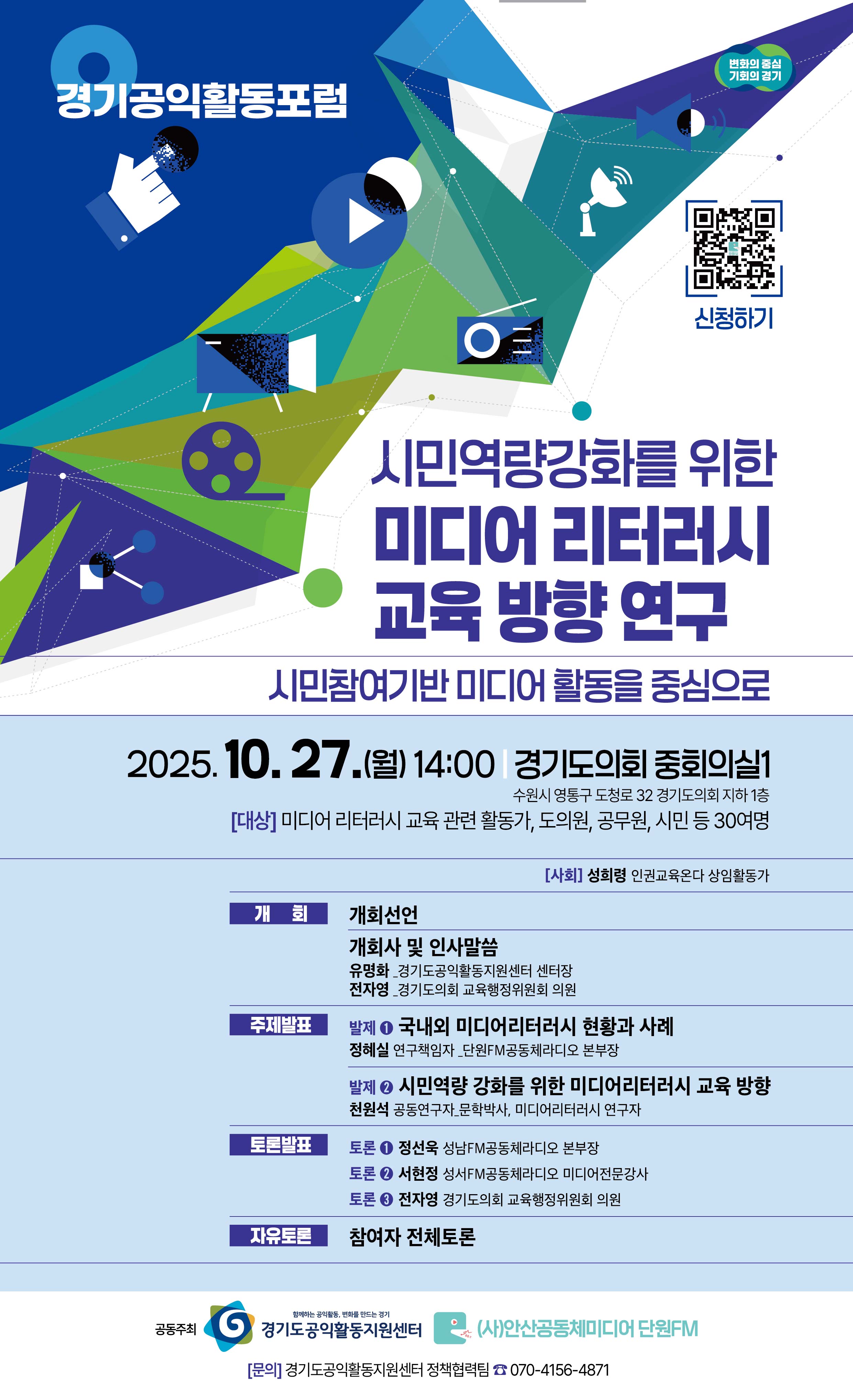

'시민역량 강화를 위한 미디어 리터러시 교육 방향 연구

- 시민참여 기반 미디어 활동을 중심으로’

행사 웹자보 / 출처: 경기도공익활동지원센터

행사 제목을 보고 한참을 멍하니 쳐다봤다. 분명 한글인데, 무슨 말인지 잘 와닿지 않았다. 미디어 리터러시가 뭐길래 시민 역량을 강화한다는 걸까? 어려운 단어들의 총집합 같은 이 제목 앞에서 나는 문득, 옛 기억 하나를 떠올렸다.

# 읽을 수 없었던 공고문들

90년대 초, 직장 생활을 막 시작하던 때였다. 회사 공문은 한문 일색이었다. 현장직 사원들을 위해 중요한 공고문을 식당 입구에 붙여놓곤 했는데, 아이러니하게도 그 공고문을 읽는 사람은 아무도 없었다.

세월이 흘러 IMF가 끝나고 21세기가 시작될 무렵, 이번엔 회사 공문이 영어 일색으로 바뀌었다. 여전히 식당 입구의 공고문 앞을 지나가는 현장직 사원들의 눈길은 그냥 스쳐 지나갈 뿐이었다.

한문과 영어를 모르는 현장 사원들이 부끄러워해야 할 일일까? 아니면 정보를 감추려는 사람들이 부끄러워해야 할 일일까? 나는 가끔 사무직 사원들조차 그 공문을 다 읽지 못할 거라는 생각이 들었다.

미디어는 어쩌면 그런 것 같다. 숨기고자 하는 사람과 숨긴 것을 밝히려는 사람 사이의 끝없는 싸움. 그리고 미디어 리터러시는 밝히려는 사람들을 돕는 교육이 아닐까?

포럼이 진행되고 있는 현장 / 사진출처: 에디터 직접 촬영

# 조금씩 채워지는 자리들

시작 30분 전, 회의실은 행사 진행자 외에는 텅 비어있었다. '과연 사람들이 올까?' 걱정이 앞섰다. 하지만 14시가 가까워지자 조금씩 자리가 채워지기 시작했다.

유명화 공익활동지원센터 센터장과 전자영 도의원의 간단한 인사말로 행사가 시작되었다. 유명화 센터장님은 인사말 중에 은근슬쩍 화두 하나를 던지셨다. "어디까지가 공익일까요?"

잠시 생각에 잠겼다. 공익은 어디까지일까? 공공의 이익이라는 말의 줄임말인 공익. 쉽게 말하면 사회 전체의 이익인데, 그렇다면 그동안 소외되어 온 소수자의 이익까지 포함해야 진정한 공익이 아닐까? 그런데 지금의 '공익'이라는 이름으로 행해지는 일들이 정말 소외된 소수자의 이익을 대변하고 있을까? 때로 나에게 공익이란 단어는 그저 공무원들의 이익처럼 느껴질 때가 있다.

유명화 경기도공익활동지원센터장(왼), 전자영 경기도의원(오)의 인사 / 사진출처: 경기도공익활동지원센터

# 50년 앞서간 나라들의 이야기

첫 번째 주제발표는 정혜실 연구책임자(단원 FM 공동체 라디오 본부장)의 '국내외 미디어 리터러시 현황과 사례'였다.

'탈진실의 시대'라는 키워드로 시작된 발표는 유럽평의회가 제시한 '모두를 위한 미디어 리터러시'의 주요 특징들을 차근차근 풀어놓았다. 미디어 리터러시가 나아가야 할 방향의 나침반 같았다.

- 정부나 상업적, 교육적 기관 및 정당으로부터의 독립

- 비영리적 지향

- 프로그램 기획과 운영에 시민사회 구성원의 자발적 참여

- 사회적 이익과 공동체 이익을 목적으로 하는 활동

- 공동체에 대한 책무성과 그들에 의한 소유

- 포용적이고 상호 문화적인 실천에 대한 헌신

해외 사례를 정리하며 가장 놀라웠던 것은 핀란드였다. 무려 1950년대부터 미디어 리터러시 교육을 시작했고, 2014년부터는 정규 교육과정의 필수 과목이 되었다고 한다. 미국, 프랑스, 영국, 캐나다, 호주, 스페인, 아일랜드도 아무리 늦어도 1980년대에는 미디어 리터러시를 교육과정에 포함시켰다.

우리보다 50년, 적어도 40년은 앞서간 셈이다. 해외 사례들을 관통하는 핵심은 명확했다.

- 시민의 정보 접근권과 표현권 보장

- 지역 미디어와 학교 교육의 연결

- 지역적 연대 구조 강화

- 소수자를 위한 미디어 교육 실시

# 우리의 현주소

반면 국내 사례 발표는 법과 기관의 역할에 집중되어 있었다. 그러다 보니 작년에 들었던 교육을 올해 또 듣는 형식적인 미디어 리터러시 교육의 반복. 그것이 지금 우리 미디어 리터러시 교육의 한계처럼 느껴졌다.

국내외 사례를 비교하며 깨달은 것이 있다. 미디어 리터러시의 방향은 '교육'이 아닌 '참여'로, '일방'이 아닌 '소통'으로, '기관' 중심이 아닌 '건강한 풀뿌리'로 설정되어야 한다는 것.

정혜실 단원FM 본부장(왼), 천원석 공동연구자(오) / 사진출처: 경기도공익활동지원센터

# 삶을 바꾸는 미디어 교육

두 번째 발제는 천원석 박사(공동연구자)의 '시민역량 강화를 위한 미디어 리터러시 교육 방향'이었다. 18명의 전문가와 교육자를 인터뷰한 결과를 바탕으로 한 발표였다.

미디어 리터러시 교육이 나아가야 할 길:

- 팩트체크 → 사실과 의견 구분 → 내용 분석 → 비판적 사고

- 삶의 변화 주도

- 주변 인식의 변화

여기서 지역 미디어 공동체의 역할이 중요하다. 남녀노소 모든 세대가 문턱 없이 미디어 활동에 참여하고, 자유로운 공론장을 만들어가야 한다. 시민이 주체로서 공론장에 참여하는 것, 그것이 바로 민주주의의 구현이다.

옥천신문 이현경 님의 말이 가슴 깊이 새겨졌다.

"저희가 미디어 리터러시를 해야 되는 본질적인 이유는 결국에는 다른 사람의 이야기를 듣고, 말하고, 소통하고, 그게 사람이 살아가는 가장 기본이고 그게 민주 사회 아닙니까?"

# 현장의 목소리들

10분의 정리 시간 후, 세 분의 토론이 이어졌다.

정선욱(성남FM 공동체 라디오 본부장) / 사진출처: 경기도공익활동지원센터

정선욱(성남FM 공동체 라디오 본부장)

"과거에는 미디어 사용법이나 정보 검색법에 초점을 맞춘 교육이 많았습니다. 하지만 앞으로는 '이 정보가 왜 만들어졌는가?', '누구의 관점이 담겨있는가?'를 스스로 묻는 비판적 사고 훈련이 필요합니다."

서현정(성서FM 공동체 라디오 전문강사) / 사진출처: 경기도공익활동지원센터

서현정(성서 FM 공동체 라디오 미디어 전문강사)

"저는 참여형 미디어 교육이 사람을 바꾼다고 믿습니다. 소비자에서 생산자로 옮겨가는 순간, 책임이 생기고 검증이 시작됩니다."

전자영(경기도의회 교육행정위원) / 사진출처: 경기도공익활동지원센터

전자영(경기도의회 교육행정위원)

"학교에서 미디어 리터러시 교육이 의무가 되도록 노력하겠습니다."

자유토론에서는 더 많은 목소리들이 쏟아졌다. 요약하면 이렇다.

- 진실 여부를 판단하는 방법은? (사실과 주장을 구분하는 것이 왜 이렇게 어려운가?)

- 넘치는 정보와 뉴스의 세상에서 정보나 뉴스를 얻지 못하는 사람들이 있다 (농인, 이주민 등)

단체 사진 / 사진출처: 경기도공익활동지원센터

# 모두의 언어로

3시간에 걸친 긴 여정을 마치며, 오늘의 토론을 한 줄로 정리해 봤다.

**미디어는 모두에게 공유되어야 한다. 그래서 모두가 잘 읽고, 잘 쓰고, 잘 표현해야 한다. 이것이 미디어 리터러시가 가야 할 길이며 방향이다.**

90년대 식당 입구의 한문 공고문을 지나치던 현장직 사원들의 모습이 다시 떠올랐다. 그들이 읽을 수 없었던 것은 그들의 잘못이 아니었다. 읽을 수 없게 만든 언어로 써놓은 것이 문제였다.

미디어 리터러시는 결국 '모두의 언어'를 찾아가는 여정이 아닐까. 식당 입구의 공고문처럼 모든 사람이 읽고 이해할 수 있는, 그래서 진정으로 소통할 수 있는 언어를 만들어가는 것.

그것이 오늘 내가 배운, 미디어 리터러시의 본질이었다.

-

오후의 햇살이 회의실 창문으로 비스듬히 들어왔다. 텅 비었던 회의실이 사람들로 가득 찼다가 다시 조용해졌다. 하지만 그 빈자리에는 무언가 남아있는 것 같았다. 우리가 나눈 이야기들, 우리가 함께 고민한 질문들, 그리고 우리가 함께 찾아가야 할 길에 대한 희미한 지도 같은 것들이 남았을 것이다.

첨부파일